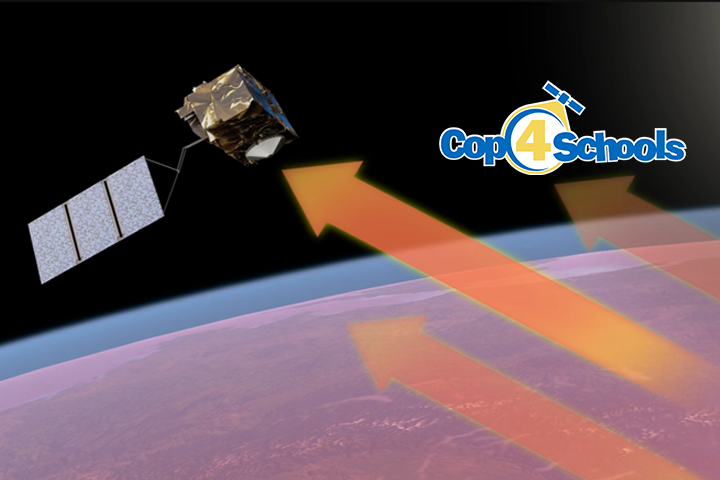

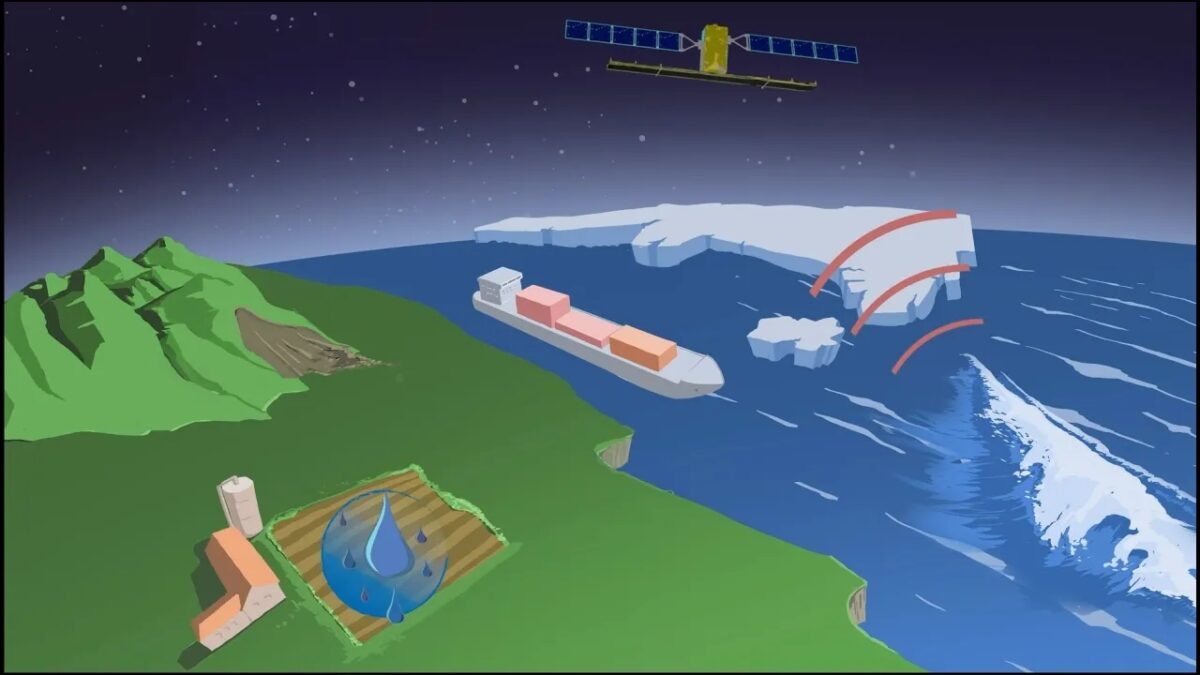

Temperaturen messen, das machen wir jeden Tag. Aber wie misst man die Temperatur der ganzen Erde? Dieses Video zeigt euch den Satelliten Sentinel-3, unser “Thermometer im Weltraum”. Ihr erfahrt, wie er aus 800 km Höhe die Wärme der Erde misst und was wir daraus lernen können. Wir schauen uns spannende Wärmebilder an, zum Beispiel von einer Hitzewelle in Ägypten. Ihr seht, wie unterschiedlich warm Städte, Wüsten und Wälder sind. Am Ende erklären wir, warum diese Messungen so wichtig sind, um Klimawandel und extreme Wetterereignisse zu verstehen.

Weltraumthermometer