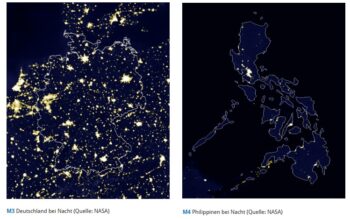

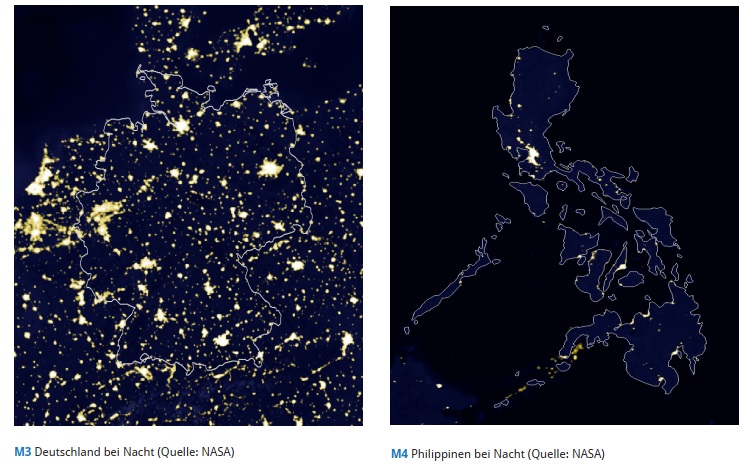

Zentrales Element dieser Unterrichtseinheit ist das Satellitenbild “Erde bei Nacht”. Darauf ist deutlich zu erkennen, dass sich Anzahl und Dichte der abgebildeten Lichtpunkte in den verschiedenen Regionen unterscheiden. Die Schülerinnen und Schüler können davon Aussagen über den regional unterschiedlichen Energieverbrauch auf der Erde ableiten. Die dadurch angedeuteten Disparitäten werden durch ergänzende Materialien genauer untersucht. So kommen die Schülerinnen und Schüler dazu, den Begriff des “Entwicklungslandes” beziehungsweise dessen Indikatoren kritisch zu hinterfragen.

Klassen: 12

Bearbeitungszeit: 1 – 2 Stunden

Niveau: einführend

Voraussetzungen: keine

Themen: Energieverbrauch, Entwicklungsland, Erde bei Nacht, Industrialisierung, Weltweite Disparitäten, Wirtschaftssektoren

Autoren: Caroline Kraas, Florian Thierfeldt, Kerstin Voß

Ziele:

- Die Schüler/Innen sollen die weltweite “Ungleichverteilung” und die Disparitäten von Energie anhand des Bildes “Erde bei Nacht” erkennen und benennen.

- Der Entwicklungsstand Deutschlands und der Philippinen soll anhand von Wirtschafts- und ausgewählten weiteren Faktoren verglichen und dargestellt werden.

- Erörterung der Mehrdimensionalität der Begriffe “Entwicklungsstand”, “Entwicklungsland” und “Industrieland”.