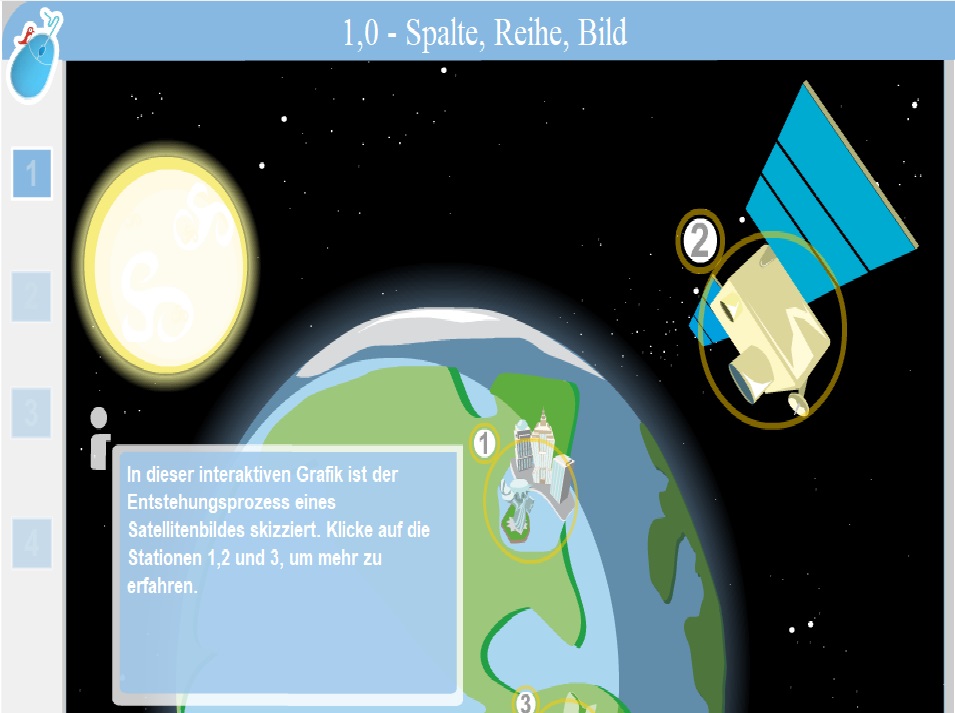

Digitale Bilder gehören im Zeitalter von Digitalkameras, Smartphones und Internet zu unserem Alltag. Aber wie sind digitale Bilder aufgebaut und welche Informationen sind darin enthalten? Das Lernmodul “1, 0 – Spalte, Reihe, Bild” geht dieser Frage auf den Grund und deckt dabei auf, wie sich ein Bild aus einzelnen Pixeln zusammensetzt und wie der Computer die in diesen Pixeln enthaltenen Informationen abspeichert. Dabei wird ausgehend vom binären Zahlensystem hergeleitet, wie der Computer Informationen in Bits und Bytes speichert und wie diese – letztlich nur als 1 und 0 vorliegenden Zahlen – in Form eines Bildes für das menschliche Auge sichtbar und interpretierbar gemacht werden können. Hierdurch wird wichtiges Grundlagenwissen in der Fernerkundung vermittelt. Im Zentrum des Lernmoduls steht ein digitales Luftbild, das einige Mängel aufweist und von den Schüler/Innen korrigiert werden soll. Im Übrigen ist die Technik der digitalen Fotografie im Zusammenhang mit der Raumfahrt und Erdbeobachtung entwickelt worden und wird dort schon seit den 1970er Jahren eingesetzt – das bis in die 1960er Jahre übliche Abwerfen der Filmrollen mit Wiedereintrittskapseln war doch recht umständlich.

Klassen: 12

Bearbeitungszeit: 2 Stunden

Niveau: aufbauend

Voraussetzungen: keine

Themen: Bit & Byte, Histogramm, binäre Zahlen, digitale Bilder

Autoren: Roland Goetzke, Henryk Hodam

Ziele:

- Der Aufbau eines digitalen Bildes soll erklärt werden können.

- Das binäre Zahlensystem soll angewendet und binäre Zahlen in Dezimalzahlen umgerechnet werden.

- Der Wertebereich von 8 Bit soll benannt werden können.

- Die Schüler/Innen manipulieren Grauwerte eines digitalen Bildes durch die Änderung der Grauwerte einzelner Pixel und durch Histogrammstreckung.

- Es soll erklärt werden können, was ein Histogramm ist.